Son aquellas pequeñas cosas

Nunca me di cuenta de cuánto amaba los trofeos conseguidos en el torneo de tenis que se celebraba hace algunos en mi trabajo. Hasta que empecé, o más bien empezaron, a mudarme. Entonces, en medio de las prisas, el desconcierto y la incertidumbre, aquellos objetos que reposaban en la estantería entre libros, archivadores, revistas, folletos, papeles y carpetas adquirieron un nuevo valor, tanto o más que todo el contenido de las otras carpetas, las que se suponía más importantes, que resumían mis primeros nueve años en el hospital.

Todo el mundo se paraba a mirarlos -una copa clásica y una tenista en pleno revés- y a mí me daba risa, porque al fin y al cabo acreditaban que había quedado cuarta de cuatro y segunda de tres. Sin embargo, los fui juntando con otros objetos, como la medalla con su cinta tricolor que me regaló el organizador del torneo de fútbol por mi apoyo para que pudieran hacer sus dos encuentros anuales, y la placa de agradecimiento de los enfermeros militares cuando celebraron su congreso nacional -lo recuerdo muy bien, todo en orden, todos uniformados- en tierras canarias.

Objetos que, si los veo, nunca estarían entre los que elegiría para acompañarme en mis avatares hospitalarios, pero que si los miro, como hice la primera vez que tuve que elegir qué me llevaba y qué iba a la basura, se me abre el corazón, la caja de los recuerdos y de todo lo que recibí a cambio de lo que dí. Desde entonces ocupan un lugar incluso más especial que el cuadro de los dos niños negros que me brindan su mirada franca desde hace veinte años. Y que el otro más chiquitito de Tintín, que lo mismo cuelga de una pared que aguarda, porque aún no ha encontrado un lugar estable, en la estantería.

Junto con ellos, hicieron ese primer viaje interior, y ahí siguen, el tulipán que parece de verdad, un poco mustio por las inclemencias propias de seis mudanzas, en su recipiente de cristal intacto pese a todo; las cajas de madera con sus lápices de colores, útiles en los momentos más inesperados; el cubilete de los bolis, los míos y los que se van dejando; el perrito que sostiene mi móvil y un portapapeles de madera; ellos también han pasado lo suyo pero continúan como compañeros de aventuras, inasequibles al desaliento.

Luego está la lámpara de los años setenta, rescatada en una de mis pesquisas para contar la historia del hospital; los altavoces, la lupa, un cacharrito para velas con una estrella de la decoración navideña, un par de cestas, una cartulina con mi nombre en japonés a la espera de pared, la bandejita de madera donde pongo las llaves o lo que no me quiero olvidar. Y las agendas telefónicas, una de ellas con las tapas rotas de tanto usarla -cuando la información importante se escribía a mano-, que aún esconde algún número mágico.

Nunca pensé que todas esas pequeñas cosas serían parte de mí, que me arroparían como el fuego del hogar, que se convertirían en la mantita que necesito cuando tengo frío, como la rebeca azul llena de nudos que aguarda su turno sobre la silla. Como la foto de mis dos amores, que me miran con picardía desde una esquina. A los que acudo en los peores y mejores momentos en busca de un guiño.

(Como este musical, selección de Manolo Benítez).

- Compartir: Tweet

Don’t leave luggage unattended

21-06-2020

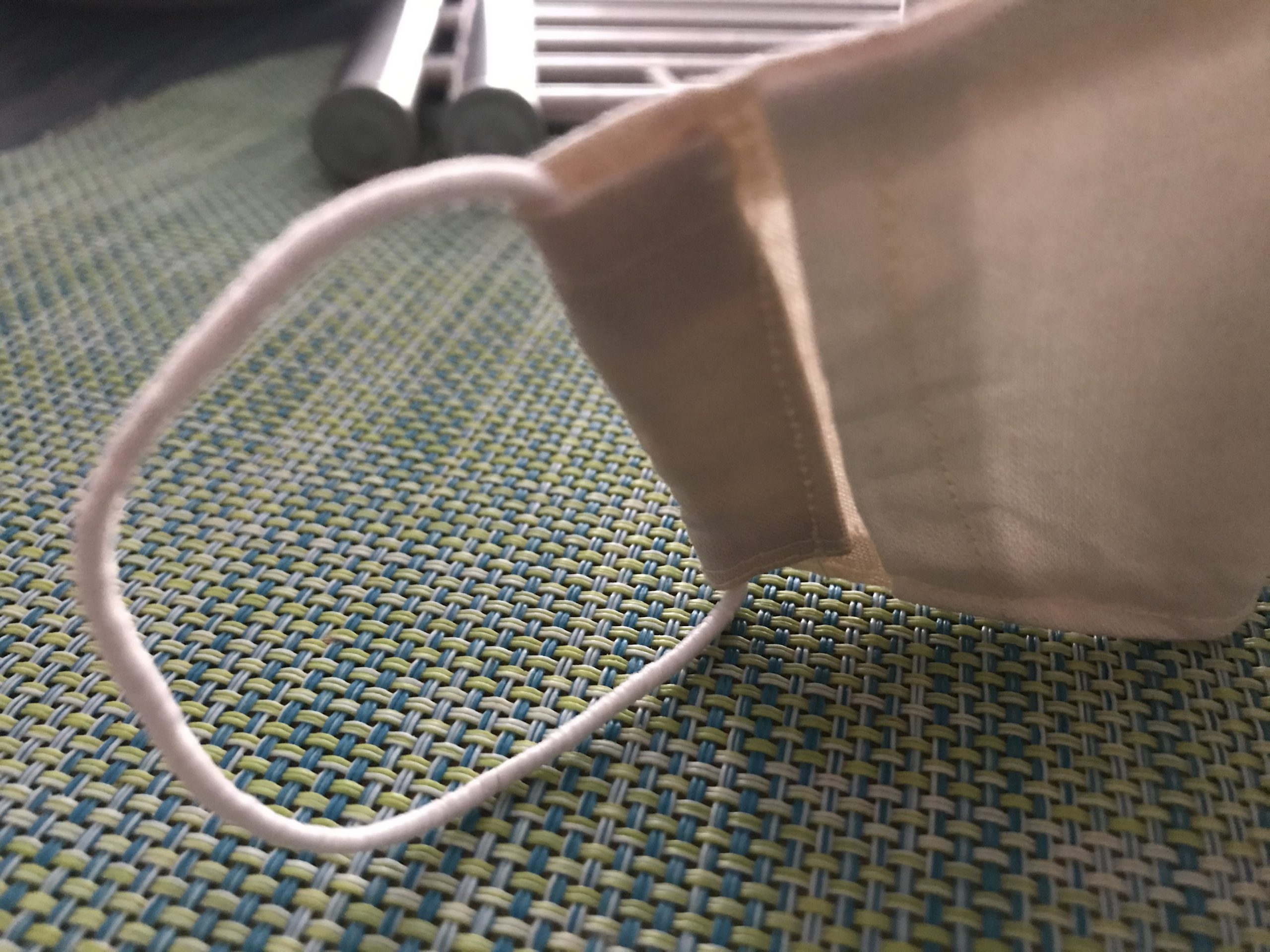

Incertidumbre, miedo, desconcierto, China, allá lejos. Distancia social, etiqueta respiratoria, ¡qué expresiones tan raras! Ni se te ocurra dar besos y abrazos. ¿Mascarilla? Calles vacías, silencio, ruido en la cabeza, […]

Sigue leyendo

Nos vemos detrás de las piedras

20-06-2020

Día 96. Llevo desde la semana pasada con este título en la cabeza, el que cerrará el diario loco que emprendí el día en que unos enmascarados me recibieron a […]

Sigue leyendo

Mascarillitis aguda

19-06-2020

Día 95. Creí que lo que nos han vendido como nueva normalidad traería a nuestras vidas individuales y colectivas lo que dice la primera palabra de esta expresión, algunos gestos […]

Sigue leyendo