Aquel seiscientos amarillo

Aquel seiscientos amarillo era como los chicles bazoca de la época: se estiraba hasta el infinito para acoger a una cantidad variable de chiquillaje (el equipo médico habitual éramos cinco niñas, luego vinieron dos varones y casi siempre se sumaba alguien a la excursión), más la conductora, más mi madre a veces, más toda la parafernalia, que había que renovar cada año porque siempre desaparecía alguna pieza: el tubo, las gafas, las aletas, las calamares, el cubo y la pala, el rastrillo, la pelota, las raquetas, el burbujitas, la colchoneta, la nevera repleta de bocadillos y zumos, la sombrilla, las toallas, las esterillas…

En fin, todo eso formaba parte del pack básico playero, y la amiga de mi madre nos llevaba con amor y humor en su pequeño y valiente coche a pasar el día en Las Canteras: a la ida cantábamos aquello de «vamos de paseo…» mientras buscábamos la forma de acomodar piernas y brazos entre tanto trasto; y a vuelta, con arena hasta las orejas y con hambre, mucha hambre. Ni los bocadillos ni los barquillos ni los helados, ni siquiera los perritos que con suerte caían alguna tarde, eran suficientes para matar ese gusanillo que se colaba junto al cansancio que da estar ocho horas en la playa.

Sí, en julio y agosto el día se hacía completo en Las Canteras. Empezábamos en la orilla, donde a mí se me iban las horas entre meterme debajo del agua (dice mi madre que a veces desaparecía), hacer mis primeras aproximaciones al pastel, buscar cangrejos, sebar olas, salir indemne de algún que otro revolcón y hacer castillos de arena; y acabábamos, cuando ya se metía el fresquito y la luz del sol iba bajando, muy cerquita del muro que daba al paseo. Y mientras nuestras madres seguían a lo suyo, nosotras íbamos a lo nuestro: a tirarnos una y otra vez del muro, que iba variando de altura según la zona y las acumulaciones de arena.

Ahora solo hay un pequeño tramo de la avenida (a la altura de la Plaza Saulo Torón) donde no hay barandilla y sí un muro que me lleva siempre a ese recuerdo infantil. Un recuerdo que atesoro entre los mejores de mi infancia: veranos repletos de salitre y pellejos en la piel (lo del protector solar vino después), de arena enterrada en las uñas, del señor de los barquillos y el pan de huevo, de digestiones interminables, de estrellas de mar y de familia. Esa que formábamos los que nos subíamos al seiscientos amarillo.

(Hoy la música la pusimos, como buena familia que somos, entre Manolo Benítez y yo).

- Compartir: Tweet

Desde mi ventana

11-02-2023

Desde mi ventana hoy el mundo se ve más luminoso, y no me pregunten por qué, si hace frío, hay calima a la vista, mucho gilipollas suelto y un montón […]

Sigue leyendo

Esto sí es un viaje

10-10-2022

Están los viajes clásicos de toda la vida: largos (¿te acuerdas de cuando nos fuimos de musicales a Nueva York?), cortos (un Binter de esos en los que vas dando […]

Sigue leyendo

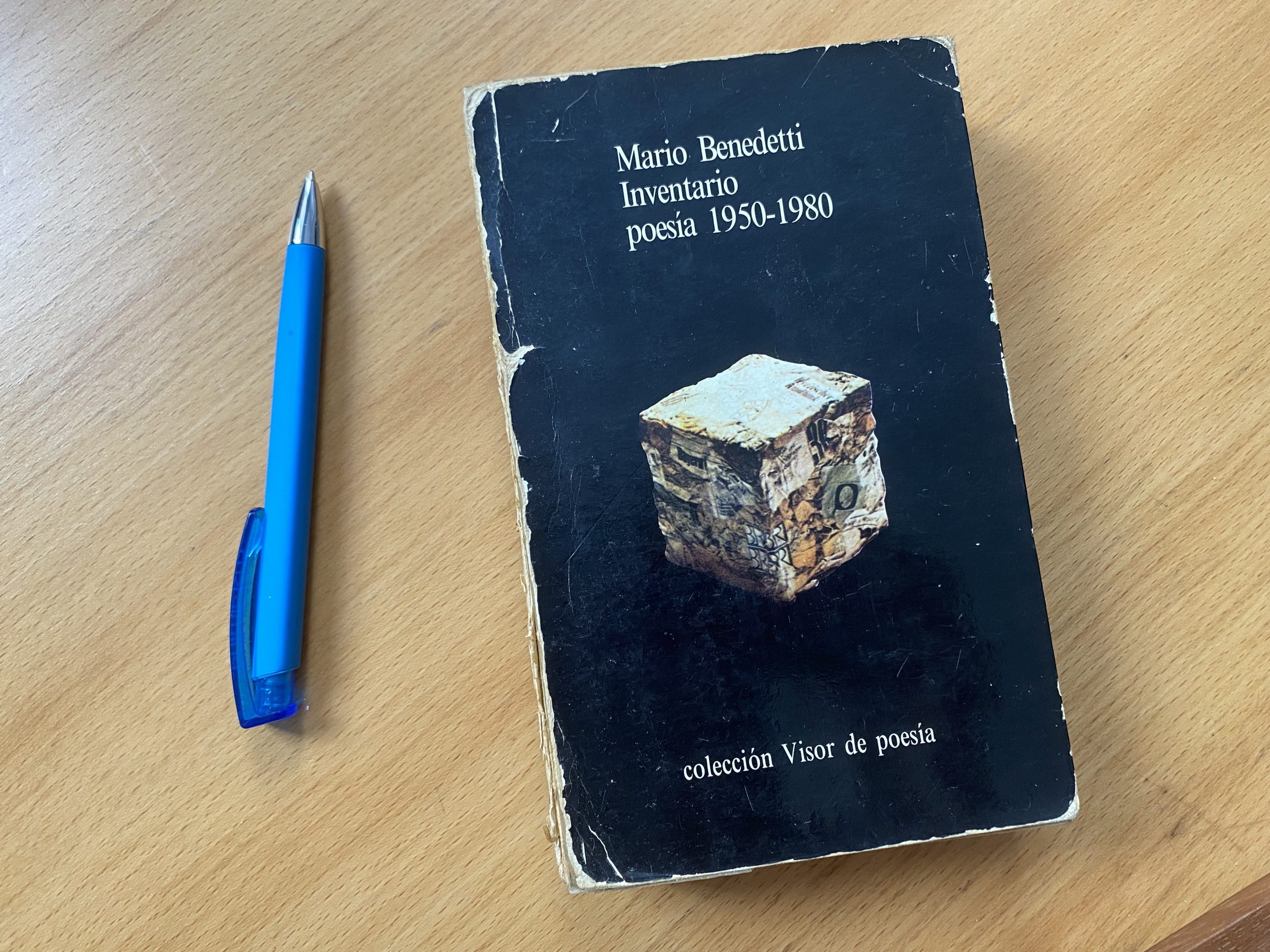

Escribir, sentir, vivir

24-05-2022

Escribo 2022 y me doy cuenta de que llevo más de media vida emborronando libretas. La única diferencia entre mis comienzos y ahora es que antes tenía mejor letra. No […]

Sigue leyendo